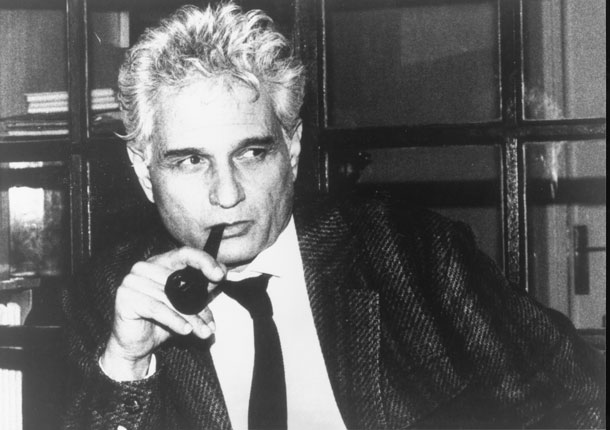

Foto: Suhrkamp Verlag

Was irgendwann irgendwo irgendwie beginnt, wird früher oder später − unabwendbar − ein Ende haben. Ohne Ende ist allein die Ewigkeit, die keinen Beginn kennt. Das Ende kann Vollendung sein, aber auch Abbruch, Zerstörung, Verschwinden. Das gilt, so oder anders, für die Sonne, die Erde, die Menschheit, den Staat, das Individuum und auch für jede Philosophie, jede Theorie, jedes Kunstwerk, jedes Versprechen, jeden Racheakt − für alles Beliebige eben, das einen Ursprung hat. Von daher, vielleicht, der Horror des Schriftstellers vor dem weißen Blatt, dem blanken Monitor, der Horror des Malers vor der leeren Leinwand, der Horror vacui überhaupt.

Im Denken und im Werk Jacques Derridas hat der Beginn, als philosophisches Thema wie als praktisches Problem, seit jeher größte Bedeutung. Dem Problem des Beginnens widmete er, als 23-Jähriger, gleich schon seine erste Schrift, eine Prüfungsarbeit über Das Problem der Genese in Husserls Philosophie (1953/1954). Dass er in seinen nachfolgenden Büchern dem „Ursprung“ auf den Grund zu gehen versuchte (dem „Ursprung“ der Geometrie bei Husserl, dem „Ursprung“ des menschlichen Wissens bei Condillac, dem „Ursprung“ der Musik und der Sprachen bei Rousseau), bestätigt sein diesbezügliches Kerninteresse. In vielen spätern Studien und Meditationen hat Derrida dieses Interesse vertieft und ausdifferenziert. So wie man die Geburt als den Beginn des Sterbens begreifen kann, ist für ihn jeder Anfang der Beginn von Niedergang, Auflösung, Dekadenz. Alles Anfängliche evoziert schon den „Tod“, und mehr als dies − was anfängt, setzt den „Tod“ immer schon voraus und bleibt auf ihn bezogen.

Dass dieses elementare Faktum bei Jacques Derrida auch biografisch vorgegeben ist, gibt ihm zusätzliches Gewicht und einen besondern Sinn. Derrida wurde als Jackie Élie geboren, zehn Monate nach dem Tod seines Bruders, den er, nach dem Willen seiner Mutter, zu ersetzen, zu sekundieren hatte. Ein Tod, ein Toter als Prämisse und als Projekt für sein eignes Leben, das dann aber so „eigen“ auch wieder nicht war. Derrida, der seinen Vornamen später zu „Jacques“ ergänzte, hatte weder das Privileg noch die Mission, beim Nullpunkt seines Lebens zu beginnen − seine Biografie war ursprungslos, war die fremdbestimmte, von den Eltern programmierte Fortsetzung und Substitution eines andern, vorangegangenen Lebens. Das ist in seinem Ausnahmefall jedoch auch nur eine Variante des Normalfalls: Als Vorfahr figuriert hier, wie üblich, der Vater, zusätzlich aber auch der vorzeitig verstorbne Bruder. Von diesem genealogischen Paradoxon ist Derridas Denken wie sein Schreiben zutiefst vorgeprägt.

Derrida glaubt sich freilich damit trösten zu dürfen, dass „nichts Programmiertes auch tatsächlich geschieht“. Wer anfängt, wer mit dem Schreiben anfängt, begibt sich ins Offene, Unversicherbare, und nicht selten verbindet sich damit die Wunschvorstellung (oder wenigstens die Illusion), das Ende, den „Tod“ im Prozess und durch den Prozess der Textproduktion aufschieben zu können. Für den Autor ist das Schreiben mithin eine Geste des Überlebens, im Vertrauen darauf, dass sein Werk ihn überdauert. In solchem Verständnis wandelt sich alle „Literatur“, früher oder später, zu einem postumen Memorandum, in dem sich der Autor, über den physischen Tod hinaus, präsent hält. Dazu hatte einst Michel Foucault (ohne Bezugnahme auf Jacques Derrida) beifällig notiert, „Literatur“ könne letztlich gar nicht anders, „als vom Jenseits zu sein“.

Wenn Derrida in seinem improvisierten Redetext Ulysses Grammophon (geschrieben 1982; publiziert 1987) mit Anspielung auf die Bibel leichthin zu verstehen gibt, „am Anfang“ sei das Telefon gewesen, so meint er damit jenen stets sich wiederholenden Anruf aus unbekannter Ferne und Stille, der ihn als Aufruf zum Schreiben erreicht. Ohne einen derartigen Ruf könne die Schreibbewegung gar nicht erst einsetzen. Der Anfang dieser Bewegung ist also vorab schon determiniert: „Mit dem ‚Anfang‘ anfangend, haben wir aber gerade nicht mit dem Anfang angefangen: Alles hatte bereits begonnen.“

Die Freiheit der Schreibbewegung beziehungsweise die Befreiung zum Schreiben ist demnach eine bedingte, immer schon eingeschränkte Freiheit. „Man beginnt stets irgendwo, aber dieses Irgendwo ist niemals ein bloßes Wo auch immer“, hält Derrida an andrer Stelle fest: „Das Irgendwo, an dem man stets beginnt, ist durch historische, politische, philosophische, phantasmatische Strukturen überdeterminiert, die sich aus prinzipiellen Gründen nie vollkommen explizieren oder kontrollieren lassen.“ Die Funktion des Schreibens wird hier als Beantwortung eines Anrufs begriffen, die Schrift mithin ans Gehör angeschlossen − ein Konzept, das Derrida in manchen seiner Texte theoretisch ausgearbeitet, aber auch praktisch erprobt hat in offenkundigem Anschluss an Martin Heideggers These vom autoritativen Sprechen der Sprache, die sich dem Menschen zuspricht, indem er auf sie hört.1

II

Um die zufälligen Gegebenheiten und damit die Unfreiheit jeglichen Schreibbeginns zu konterkarieren, hat Derrida zwei spezifische Verfahren entwickelt, bestehend darin, dass er an den Anfang seines Texts entweder einen Essay über den Textanfang setzt oder dass er ein beliebiges aktuelles Faktum − einen Ort, ein Wort, ein Motto, ein kulturelles oder politisches Ereignis − zum Anlass nimmt, einen Text (sei’s schriftlich, sei’s mündlich) zu eröffnen, um „hier und jetzt ans Ende zu kommen. Falls möglich.“

An ein Ende zu kommen oder jedenfalls kommen zu wollen, sollte ja eigentlich Grund genug sein für jeglichen Beginn. Bei Derrida scheint allerdings das Ende − jedes Ende − gleichermaßen mit Sehnsucht und Horror besetzt zu sein. Das Faszinosum der Apokalypse ist in seinen Schriften durchweg von dieser Ambivalenz geprägt, egal ob es dabei um sein eigenes Lebensende oder generell um das Weltende geht, vielleicht auch bloß um einen zu schreibenden, einen entstehenden, einen abzuschließenden Text, den er im Sinn oder unter der Hand hat.

Um dem gleichermaßen begehrten und gefürchteten Ende (Werkabschluss, Sinnerfüllung, Formvollendung, Lebensende usf.) näherzukommen und sein immer wieder neues diesbezügliches Beginnen zu legitimieren, hat Derrida in einem Vortragstext von 1986 den Begriff des „Entwurfs“ in eigener Auslegung eingeführt. Der Ent-Wurf (als Pro-jekt) soll demnach für den „Wurf“ (das zu Werfende, das Geworfene) wie auch für das „Werfen“ stehn, hat mithin eine zugleich stabile und instabile Qualität: Stabil wäre demzufolge der Anfang (das Anzufangende, Angefangne), instabil dagegen das „Werfen“ (die Geworfenheit, die Wurfbahn, der Niedergang), und beides lässt das Ende offen, ist auf ein Ende nicht angewiesen, zieht es aber, als offenbleibendes, nach sich.

„Nachdem ich schon viel Zeit darauf verwendet habe, nichts zu sagen, komme ich endlich zum Thema“, stellt Derrida nach der Hälfte seiner Monsterrede fest; um nun bloß mit der Frage aufzuwarten: „Was ist das Thema?“ Diese Zwischenfrage weist auf den Anfang zurück, ist also noch ein Versuch, den Fortgang der Rede und vollends deren Abschluss zu verzögern. Derrida hatte seinen Beitrag zum Kolloquium über „The States of ‚Theory‘“ damit begonnen, dass er den Veranstaltungstitel ausschweifend kommentierte, die Begriffe „state“ und „theory“ in all ihren Bedeutungen auslegte und selbst den Ort der Veranstaltung („Südkalifornien“) thematisierte. Dabei war er sich nach eigenem Bekunden durchaus bewusst, dass man seine Ausführungen „als ein Spiel mit Worten nehmen würde oder als eine Art, dem Thema auszuweichen“. Ein Verfahren, das bei Derrida bekanntlich stetig wiederkehrt und das für seine Rhetorik insgesamt bestimmend geworden ist.

Seinen damaligen mehrstündigen Vortrag in Irvine beendete Derrida nicht mit einem argumentativen Schluss, sondern mit einem „Geleit“ (envoi) ins Ungesagte, Unverbindliche, einer Empfehlung auch, den „Quasibegriff“ des Entwurfs für etwas zu verwenden, das „nicht existiert“, das „in nichts besteht“, das „keinen Status hat“, ja, das ganz einfach „nicht stattfindet“. Was bleibt, so könnte man daraus schließen, ist das präfigierte Element „Ent-“, der Moment des Beginnens. „Ich habe Ihre Zeit und Ihre Geduld mehr als genug beansprucht“, meinte der Vortragende bei der Verabschiedung seines Publikums: „Ich werde nicht mit einem Statement schließen.“ Eine rhetorische Figur, die er in seinen tatsächlich „endlosen“ Reden und Schriften des Öftern einsetzt, um deren Abschluss zu suspendieren. Stattdessen fügt er schließlich nur hinzu, was er noch hätte sagen wollen und was man sich eigentlich nun fragen sollte. Also kein Fazit, keine Gewissheit, nur die Einsicht, dass alles Gesagte und Gemeinte letztlich ohne Belang ist: Rede um des Redens willen (und nicht um zu bedeuten), Wurf um des Werfens willen (und nicht um zu treffen).

„Alles, was ich gerne noch gesagt hätte, wenn wir mehr Zeit hätten, hätte den ‚Entwurf‘ betroffen (zum Beispiel im Zusammenhang mit Heideggers ‚Geworfensein‘, mit Artauds ‚Subjektil‘ und − darüber hinaus). Können wir die Frage stellen, haben wir das Recht, sie zu stellen: Was ist dieser Wurf oder Entwurf vor jedem Objekt, Subjekt, Projekt oder Rejekt, vor jeder Konsistenz, Existenz und Stanze? Und außerhalb all dieser Dinge?“ Viele Fragezeichen. „Ich danke Ihnen.“ Und man applaudiert.2

III

Ein besonders bemerkenswertes Beispiel (unter vielen andern) für diese Technik und diesen womöglich unkontrollierbaren, zutiefst ambivalenten Willen, das Schreiben als Aufschub, ja als Aufhebung zu praktizieren, bietet Jacques Derrida in seinem Rechenschaftsbericht über eine Reise nach Moskau, wo er sich im Frühjahr 1990 für ein paar Tage aufgehalten hatte (Back from Moscow, in the USSR, geschrieben 1990; publiziert 1992). Die Berichterstattung erfolgte wiederum in Irvine, wiederum in Form eines mehrstündigen Referats. Und wiederum bediente sich Derrida („selbst auf die Gefahr hin, dass meine Vorbemerkungen endlos werden“) einer Rhetorik, die in Präliminarien befangen blieb und einzig darauf angelegt zu sein schien, am vorläufigen Ende der Darbietung nichts gesagt zu haben, getragen von einer „das Schweigen bewahrenden Stimme“,3 eine Rede mithin als reine Sage, ohne Aussage, ohne Bedeutung, ohne Lehre − ein wortreiches Dokument fahriger Apophatik, die das Nichtsprechen, das Nichtsprechenwollen durch unentwegtes Reden zur Geltung bringen möchte.

Derrida redet über seine Moskauer Erfahrungen und Beobachtungen durchweg aus der Perspektive seines Schreibtischs, und so, wie er’s tut, müsste er gar nicht erst in Moskau gewesen sein, um darüber zu berichten. Denn nicht über seine Reise dorthin referiert er in seinem Vortrag (dessen Druckfassung an die hundert Seiten umfasst), vielmehr darüber, wie einst André Gide, Walter Benjamin und andre kritische Touristen ihre Moskauer Erkundungen schriftlich festgehalten haben. „Angesichts dieser großen Vorläufer“, bekennt Derrida freimütig, „frage ich mich, ob ich etwas zu sagen habe, das gelesen oder gehört zu werden verdient.“ Deshalb liest und interpretiert er denn auch lieber seine Vorläufer, als dass er sich selbst zum Thema und zur Erfahrung „Moskau“ vernehmen lässt.

Der Nachvollzug von Fremderfahrungen ist ihm offenkundig wichtiger, als über seinen eignen Augenschein Zeugnis abzulegen. Dieses Zeugnis hält er konsequent zurück, um stattdessen längst verstorbene Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Doch auch sie vermögen Moskau und ihre dortigen Ortstermine letztlich nur indirekt zu vergegenwärtigen, nämlich − angeblich − dadurch, dass sie die Stadt selbst in ihren Texten zum Sprechen bringen. „Das Schreiben, die Schrift muss verschwinden, um die Sache selbst (‚Moskau‘) sprechen zu lassen“, lautet Derridas sprachskeptische Erklärung dazu: „Und zwar in einer ‚Darstellung‘, die gleichsam eine Selbstdarstellung der Sache selbst, des Gegenstands an sich und durch sich ist.“4

Weshalb denn nun, in Befolgung dieses Postulats, nicht einfach schweigen? Weshalb nicht einfach, mit Ludwig Wittgenstein, resignierend sich daran halten, sprachlich Uneinholbares, Unfassbares mit Stillschweigen zu übergehn, um somit dessen uneingeschränkten Bestand zu sichern?

Doch statt zu schweigen, spricht Derrida stetig weiter, bloß um deutlich zu machen, dass er lieber nicht sprechen oder erst viel später sprechen beziehungsweise schreiben möchte, nur um keinen Gedanken aufkommen zu lassen an das Ende des Sprechens wie auch an das Ende des Sprechers, der sich allein kraft seines Sprechens (oder Schreibens) als Autor zu behaupten vermag. Wenn Derrida in seinem Versuch über Kafkas Parabel Vor dem Gesetz (1985) feststellt, der dort endlos wartende Mann erreiche sein Ende, ohne jemals an sein Ende zu gelangen, darf dies sicherlich auch auf ihn selbst bezogen werden. Denn unentwegt bekommt man in seinen Reden und Schriften, immer wieder anders formuliert, das Versprechen fortwährenden Weitersprechens: „darauf komme ich vielleicht später noch zu sprechen“; „das werde ich später noch benennen“; „falls es die Zeit erlaubt, werde ich in der Diskussion noch etwas dazu sagen“; „darauf gehe ich ganz sicher noch ein“; „Genaueres dazu später oder in der Diskussion“; „ich werde darauf zurückkommen müssen“; „dazu also später mehr“; „wenn ich eines Tages dazu komme, sage ich vielleicht noch etwas dazu“; „wovon ich noch zu berichten versuchen werde“; „zu vieles wäre noch zu sagen“; „dazu ließe sich noch unendlich viel sagen“; usf.

„Eben deshalb“, so präzisiert Derrida bei der Abfassung seines Redeskripts, „weiß ich jetzt, da ich dies schreibe, noch gar nicht, ob ich mich nächste Woche wirklich dazu durchringen werde, Ihnen von meiner Moskaureise zu erzählen.“ Die Rede, das Reden wird damit problematisiert, bevor das erste Wort − vor Ort, vorm Publikum − überhaupt gesagt ist. In einem kurzen Nachwort zu seinem Bericht (den er als „Vorwort“ − Vorwort wozu? − bezeichnet) deutet er die Möglichkeit an, dass dieser „auf immer ohne Fortsetzung bleibt, folgenlos, ‚kinderlos‘ …“ Derridas graphomanische Schreibbewegung erweist sich an dieser wie an andrer Stelle als eine existenzielle, letztlich tragische, letztlich vergebliche, weil in jedem Fall nachträgliche Geste.

IV

Ein drittes, viel früheres Beispiel für Derridas endloses Beginnen und seine quasi-apokalyptische Rhetorik findet sich in dem Sammelwerk Randgänge der Philosophie (Marges de la philosophie, 1972).5 Der Anfang wird dort unter verschiedenen Gesichtspunkten bedacht und im Vergleich mit der Form und Funktion eines Tympanons konkretisiert. Das Tympanon (Giebelfeld über Eingangsportalen) markiert, ähnlich einer Schwelle, den Übergang zwischen Außen und Innen als Zugang zu einem geschlossenen beziehungsweise noch unerschlossenen Raum. Zum Bedeutungsfeld des Tympanons gehören aber auch das Trommelfell (Tympan), das Schöpfrad (Tympanum), die Handpauke, der Schließrahmen (beim Schriftsatz), die Paukenhöhle (im Ohr), das Hackbrett (Zimbel), und all diese Bedeutungen − ergänzt durch Assoziationen wie Labyrinth, Stimmritze, Vagina − versucht Derrida auf den „Anfang“ zu fokussieren, den er in seinem Vor-Wort nicht nur bespricht, sondern auch in Wort und Schrift verwirklicht. „Wenn es ein Hier dieses Buchs gibt“, merkt er an, „dann schreibe man es in diesen Gang ein.“ Der Gang ist immer schon da, Wortlaut und Schriftgestalt vermögen ihn nicht anzulegen, sie können ihm lediglich folgen, ihn verfolgen als vorgegebene Spur auf ein offenes Ende hin. Die für Derrida feststehende Tatsache, dass es kein Wort, keinen Text ohne Prä-Text geben kann, veranschaulicht er dadurch, dass er ein langes Zitat von Michel Leiris in den Marginalien neben seinem eignen Text mitlaufen lässt, einen eigenständigen Paralleltext, der manche Motive vorwegnimmt, die er danach selbst ebenfalls − nochmal anders − aufarbeitet.

Solche Arbeit an und zwischen Fremdtexten praktiziert Derrida, der Theoriebildung und Belletristik gleichermaßen sich verpflichtend, als seine unverwechselbare Schreibweise. Vieles von dem, was er, schreibend, zu sagen hat, tendiert zum Nonsense, zur Kalauerei, auch zum Gedanken- und Sprachschwulst. Doch sein nicht endenwollendes, geradezu heroisches Beginnen kann durchaus anregend sein und beim Leser das Bedürfnis nach immer wieder eignem, anderem Beginnen wachhalten oder überhaupt erst wecken. „Wird aber die Mannigfaltigkeit dieser Tympans (d. h. dieses immer wieder andern Beginnens ohne absehbares Ende) der Analyse zugänglich sein?“, fragt sich auch Jacques Derrida selbst; oder: „Wartet am Ausgang der Labyrinthe wieder nur irgendein Topos oder ein Gemeinplatz mit dem Namen Tympan auf uns?“

Das Tympanon ist eine durch den Begriff „Tympanon“ bezeichnete Sache, die sich architektonisch, kunsthistorisch, ikonographisch spezifizieren und dementsprechend auch definieren lässt. Dabei werden freilich, wie Derrida mit seiner weitläufigen, in sich widersprüchlichen Begriffsentfaltung aufzeigt, manch andre Bedeutungsdimensionen ausgeblendet. Diese ausgeblendeten, oft auch vergessenen oder unverständlich gewordenen Nebenbedeutungen versucht er in seinen Diskurs einzubeziehn. Gern verweist er dabei auf etymologische Zusammenhänge, doch mehrheitlich lässt er sich durch klangliche Assoziationen leiten, um solcherart aus der Lautgestalt eines Worts zusätzliche Bedeutungen oder Bedeutungsnuancen zu gewinnen, ein Verfahren, das in aller Regel auf purer Spekulation beruht und jedenfalls eher esoterischen Interessen denn wissenschaftlichen Ansprüchen folgt.

Die Einsicht, dass das Wort „im Anfang“ immer schon gegeben, aber nie zu einem Ende zu bringen ist − weder zu einer ultimativen Aussage noch zu ultimativem Schweigen − hat aus ihm einen sprachskeptischen Graphomanen gemacht. Kein Wunder mithin, dass das Paradox zu seiner bevorzugten Denkfigur geworden ist. Wie auch immer: „Ich schließe“, so stellt Derrida am Ende seines Vortrags über Kafka prosaisch fest; und er fügt hinzu: „Ich komme damit auf meine Eingangsfrage zurück.“ Das entspricht seiner nomadischen Denkbewegung, deren Ziel darin besteht, kein Ziel zu haben, aber stetig unterwegs zu sein und immer wieder bei ihrem Ausgangspunkt anzukommen.

Anmerkungen

1 Siehe dazu Jacques Derrida, „Der Anfang“, in: Geoffrey Bennington (1991), Jacques Derrida, Frankfurt a. M. 1994, S. 23–31.

2 J. D., Einige Statements und Binsenweisheiten über Neologismen, New-Ismen, Post-Ismen, Parasitiamen und andere kleine Seismen (1986), Berlin 1997.

3 Vgl. dazu J. D., Die Stimme und das Phänomen (1967), Frankfurt a. M., 1979, Kap. VI.

4 J. D., Rückkehr aus Moskau (1990), Wien 2005.

5 J. D., „Tympanon“, in: ders., Randgänge der Philosophie (1972), Wien 1988, S. 13–27.