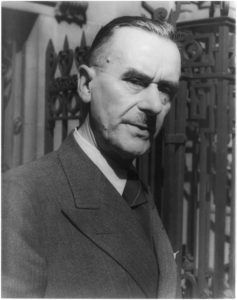

Er hat es selbst sein wildestes Buch genannt und die Überraschung kundgetan, wie einer denn in seinem Alter sein wildestes Buch schreiben könne, immerhin näherte er sich seinem neunundsechzigsten Jahr, als er damit begann. Das Prädikat könnte in mehrfacher Hinsicht zutreffen. Einerseits ist ein Buch, in dem der Teufel auftritt, per se ein wildes Buch, und vielleicht sogar noch mehr, wenn sich ein Gespräch mit dem Teufel am Ende als Selbstgespräch herausstellt, mit dem allerdings wahrhaftigen Teufelspakt und Verdikt gegen die eigene Person, keinen Menschen zu lieben.

Andererseits ist es ein wildes Buch, weil es vor dem Hintergrund von wilden Zeiten eine wilde Geschichte erzählt und dabei Ausblicke auf die schreckliche Realität in den Jahren seines Entstehens gibt mit der immer deutlicher sich abzeichnenden deutschen Niederlage im Krieg und den damit nur weiter einhergehenden Verheerungen und letzten sinnlosen Schlägen gegen alle Menschlichkeit. Ein wildes Buch ist es auch „als autobiographische Dichtung, als religiös tief aufgewühltes Bekenntniswerk, das mich beinahe das Leben gekostet hätte“, wie der Autor es selbst einschätzt, also als Selbstbefragung eines Künstlers, der abwägt, wie viel Kälte es braucht, um die für das Werk notwendige Hitze zu erzeugen. Aber für Thomas Mann muss der Doktor Faustus natürlich und wohl auch vor allem deshalb ein wildes Buch gewesen sein, weil dem hoch reflektierten Romancier in vorgerücktem Alter Möglichkeiten des Romans bewusst werden, die einmal mehr die Form erweitern und außerhalb des eigentlichen Kerngebiets des Genres zu liegen scheinen, irgendwo in dem nie wirklich genau definierten Grenz- und Überschneidungs- und Überlagerungsgebiet von Fakten und Fiktionen, das

Dieser Beitrag ist nur für Abonnenten zugänglich. Bitte melden Sie sich in Ihrem Konto an, oder wählen Sie eines der drei unten stehenden Abos, um sofort weiterzulesen.

Das erfolgreichste, weil intellektuell beweglichste Literaturblatt unserer Tage*

– für den Preis von einem Espresso im Monat.

Förder-Abo

€ 9,00 / Monat

(Mindestlaufzeit: 12 Monate)

- Zugang zu allen Online-Beiträgen

- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)

- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)

- 300+ Online-Beiträge / Jahr

- Online-Leseproben und Vorabdrucke

- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv

- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv

- Tägliche Presseschau

- Newsletter

- Novitäten-Telegramm

- Preis-Telegramm

- Ausschreibungen

- Ausgewählte VOLLTEXT E-Books

- Ausgewählte VOLLTEXT Specials

Digital

€ 2,00 / Monat

(Mindestlaufzeit: 12 Monate)

- Zugang zu allen Online-Beiträgen

- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)

- 300+ Online-Beiträge / Jahr

- Online-Leseproben und Vorabdrucke

- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv

- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv

- Tägliche Presseschau

- Newsletter

- Novitäten-Telegramm

- Preis-Telegramm

- Ausschreibungen

Print & Digital

€ 3,00 / Monat

(Mindestlaufzeit: 12 Monate)

- Zugang zu allen Online-Beiträgen

- Printausgabe (4 Hefte / Jahr)

- E-Paper-Ausgabe (4 Hefte / Jahr)

- 300+ Online-Beiträge / Jahr

- Online-Leseproben und Vorabdrucke

- Zugang zu E-Paper-Ausgaben im Archiv

- Zugang zu ca. 2000 Beiträgen im Archiv

- Tägliche Presseschau

- Newsletter

- Novitäten-Telegramm

- Preis-Telegramm

- Ausschreibungen

* Saarländischer Rundfunk

FAQ

Wie kann ich ein VOLLTEXT-Abonnement verschenken?

Sie können alle VOLLTEXT-Abonnements befristet oder unbefristet verschenken. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Danach kann das Abonnement auslaufen oder wahlweise durch die Schenkenden oder die Beschenkten verlängert werden.

–> Bestellinformationen

Was sind E-Paper-Ausgaben?

E-Paper-Ausgaben entsprechen 1:1 der gedruckten Zeitschrift. Abonnenten erhalten nicht nur Zugriff auf die jeweils aktuelle Ausgabe, sondern auch auf ältere Hefte im Archiv (gegenwärtig alle Ausgaben seit 2016).

Gibt es Kündigungsfristen?

Nein, Sie können das Abonnement jederzeit formlos per E-Mail oder Post kündigen.

Ich bin bereits Abonnent der Printausgabe und möchte Zugang zu den Online-Beiträgen, wie komme ich dazu?

Wenn Sie bereits über ein Online-Konto auf Volltext.net verfügen, können Sie mit Ihrem bisherigen Passwort auf die Beiträge hinter der Paywall zugreifen.

Ich kann die heruntergeladenen E-Paper-Ausgaben nicht öffnen.

Die E-Paper-Ausgaben sind mit einem Passwort geschützt. Informationen zum Passwortschutz finden Sie nach der Anmeldung auf der Startseite Ihres Online-Kontos.

Wo finde ich mein Online-Konto?

Am oberen, rechten Rand des Bildschirms finden Sie einen Link „Mein Konto“, über den Sie sich einloggen können.