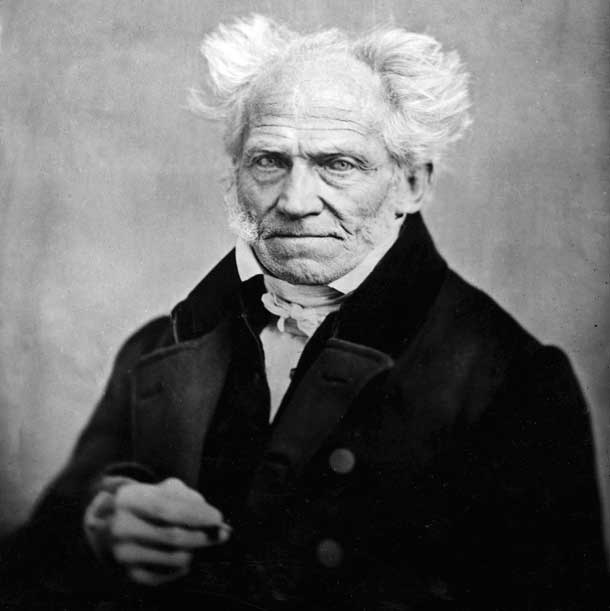

Foto: Johann Schäfer, 1859

Der im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie verordnete allgemeine Ausnahmezustand hat sich auf den Literaturbetrieb, der seine Dynamik vorab aus Buchpremieren, Preisverleihungen, Messen, Workshops und Lesungen gewinnt, weit fataler ausgewirkt als auf die eigentliche, von Autoren und Autorinnen individuell bewerkstelligte Literaturproduktion. Denn die Quarantänesituation als solche entspricht ja doch weitgehend der schriftstellerischen Normalität, dem Bedürfnis, wenn nicht der Notwendigkeit, im wie auch immer gearteten Homeoffice zu arbeiten, mithin in einer Situation der Zurückgezogenheit, der Selbstverantwortung und Selbstgenügsamkeit.

Wie essenziell wichtig das Abseits – einst als „stille Kammer“, als Hort „schöpferischer Einsamkeit“ verklärt – für die Schriftstellerei schon immer gewesen ist, weiß man aus der Literaturgeschichte: Ciceros Villa im abgelegenen Tusculum, Hölderlins unwohnlicher Turm in Tübingen, Rilkes noble Rückzugsorte stehen beispielhaft dafür. Dass darüber hinaus auch Orte des Zwangs und der Gewalt als Gehäuse für kreatives Schreiben taugen können, ist belegt durch beliebig viele Werke, die im Kerker, im Arbeitslager, in der Quarantäne, in der Klinik, im Exil entstanden sind und die tatsächlich die althergebrachte Vermutung zu bestätigen scheinen, wonach äußere Repression und extreme räumliche wie zeitliche Einschränkungen die Entstehung starker Literaturwerke eher begünstigen als behindern.

Schon vor dem Ausnahmezustand der Covid-19-Pandemie dominierten in der Belletristik Stoffe und Themen aus dem Bereich privater und gesellschaftlicher Pathologie.

Mit dem Aufkommen des Humanismus und der zunehmenden Individualisierung des Künstlertums wuchs naturgemäß auch das Interesse an den privaten Prämissen und Bedingungen kreativen Tuns. Dass solches Tun in vielen Fällen mit schwerem „Ungemach“ (infelicitas) verbunden war, wurde damals zu einem Gemeinplatz der Biografik, der – zumindest hintergründig – über Jahrhunderte hin Bestand hatte und der nun unter dem aktuellen Eindruck der Coronakrise erneut an Interesse gewinnt. Vom „Hass der Fortuna“ auf das schöpferische Genie (auf herausragende Intellektuelle allgemein, auf Literaten im Besondern) wurde seit dem 16. Jahrhundert in einschlägigen Traktaten berichtet, wobei als „Ungemach“ persönliche und epochale Widrigkeiten gleichermaßen in Betracht gezogen wurden: Seuchen, Kriege, Naturkatastrophen, Gefangenschaft, Verbannung oder Armut einerseits; Verkennung, Verleumdung, Verrat, Wahnsinn, materielle oder familiäre Verluste andrerseits. Für Letzteres standen exemplarisch Autoren wie Machiavelli, Tasso, Campanella ein, aber auch frühere „Märtyrer“ um des Geistes und der Kunst willen wie Ovid oder Dante.

Dass kollektives wie individuelles „Ungemach“ nicht nur für Künstler- beziehungsweise Dichterbiografien konstitutiv ist, sondern jedermann, den „Menschen wie du und ich“, betreffen kann, wird darob häufig vergessen – ein Manko, das schlicht darauf zurückzuführen ist, dass die gewöhnlichen, die namenlosen Opfer tragischer Lebensumstände ihre Erfahrungen nicht in Schriftform bezeugen, sie schon gar nicht durch literarische Aufarbeitung überbieten können.

Als die europäische Romantik Weltschmerz, Einsamkeit und Todessehnsucht zu einer eigentlichen Leidensmagie synthetisierte, wurde die tragische Künstlerexistenz noch einmal markant aufgewertet, doch ihre machtvolle, weithin erfolgreiche Idealisierung bewirkte in der Folge auch eine gewisse Normalisierung, schließlich sogar die Typisierung des Dichters als Schmerzensmann, der Dichtung als Opfergang. Dass dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts Arthur Schopenhauer (in Parerga und Paralipomena) wortreich die Forderung erhob, „dass ein Mal Einer eine tragische Litteraturgeschichte versuchte“, war demnach so überraschend nicht.

Womöglich ist ja die weitverbreitete „Tragik“ heutiger Dichtung eher ein Trend oder ein Fake als ihr Existenzgrund.

Für Schopenhauer stand fest, dass Künstlertum und Märtyrertum, Genie und Tragik in unauflöslicher, letztlich schicksalhafter Wechselbeziehung miteinander verquickt sind und dass nun eben eine „tragische“ Geschichte solcher Verquickungen das Desiderat der Stunde sei. Es müsse endlich „vorgeführt“ werden, wie die „wahren Erleuchter“ und die „großen Meister“ der Menschheit „ohne Anerkennung, ohne Anteil, ohne Schüler, in Armut und Elend sich dahingequält haben“, betont er mit pauschalisierendem Pathos, und polemisch fügt er hinzu, dass gleichzeitig „Ruhm, Ehre und Reichtum den Unwürdigen“ zuteilgeworden seien, die sich jeglicher Tragik entzogen hätten. Damit stellt Schopenhauer unmissverständlich klar, dass einzig die „tragisch“ beglaubigte Kreativität künstlerisch tauglich sei, glückliches Schöpfertum jedoch stets nur falschen Schein erzeuge, und er scheut sich nicht, dafür einen biblischen Vergleich heranzuziehn: „… wie dem Esau, dem, während er für den Vater jagte und Wild erlegte, Jakob, in seinem Gewande verkleidet, zu Hause den Segen des Vaters stahl.“

II

Den Begriff der „tragischen Literaturgeschichte“ hat ein Jahrhundert nach Schopenhauer der Schweizer Germanist Walter Muschg – angeblich unabhängig von ihm – aufgenommen und zu einem weltliterarischen Konzept entfaltet, das ab 1948 in Buchform zu einem Bestseller wurde. Tragische Stoffe waren in der damaligen Nachkriegsliteratur mit ihrem Vergangenheitsbewältigungsfuror gang und gäbe, und Muschg konnte denn auch mit seinem monumentalen Werk weithin punkten – es erlebte mehrere Neuauflagen, wurde breit und kontrovers diskutiert, bis es in den 1960er-Jahren, als in der Literaturwissenschaft Strukturalismus und Marxismus die Federführung übernahmen, relativ rasch in Vergessenheit geriet.

Was Schopenhauer einst in ein paar wenigen prägnanten Sätzen skizziert hatte, legt Muschg auf vielen hundert Textseiten noch einmal explizit dar und reichert es mit beliebig vielen Fallbeispielen an, die die Geschichte der Weltliteratur und das Wesen aller künstlerischen Kreativität als eine permanente menschliche Tragödie ausweisen sollen: „schöne Literatur“ lässt sich nicht einfach produzieren, sie muss auf Leben und Tod erlitten, muss unter konsequentem Glücks- und Erfolgsverzicht abverdient werden. Muschg lässt eine Vielzahl von Dichterbiografien in Kürzestfassung Revue passieren, um zu belegen, dass seine Grundthese für die Literaturen aller Epochen Geltung hat. Dabei fördert er manchen Überraschungsfund zutage, liefert reichlich Fakten und Zitate, die dartun sollen, „dass das Tragische im Wesen der Dichtung begründet ist“ und dass eben „daraus sowohl das über die Literaturgeschichte waltende Schicksal wie das vielgestaltige persönliche Unglück der Dichter“ erwächst.

Muschgs groß angelegte Monografie erweist sich letztlich als eine weitläufige Kranken- und Leidensgeschichte des Dichtertums generell, geht also über gängige literatursoziologische Betrachtungen dezidiert hinaus und will sich als eine allgemeingültige Literaturanthropologie behaupten. Rechtfertigung und Stütze dafür findet er vorab bei Friedrich Nietzsche, der das Leben „großer Menschen“ (gemeint sind geniale Autoren) schon früh als „fortgesetzte Tierquälerei“ qualifizierte und davon ausging, dass „die grössten Erzeugnisse des Geistes einen schrecklichen und bösen Hintergrund haben“. Im Rückblick auf die antike Geisteswelt Griechenlands prägte er später die gleichermaßen resignative und heroische Formel: „Je mehr Geist, desto mehr Leid.“

Walter Muschg hat sich diese Formel sinngemäß zum Leitsatz gemacht: „Alle große Dichtung“, so liest man auf Seite 405 der Tragischen Literaturgeschichte (4. Aufl., Bern/München 1969), „ist eine Frucht des Leidens.“ Demgegenüber gelten ihm „glückliche“, erfolgreiche Autoren, die dieser pathologischen Prämisse nicht entsprechen, grundsätzlich als nichtsnutzige, ja verächtliche „Gaukler“, „Akrobaten“, „Scharlatane“ – Jean Cocteau, Gottfried Benn, Thomas Mann sind die modernen Paradebeispiele dafür.

Zwei Dinge sollte man gegenüber Muschg eigens betonen: Erstens entstehen in „tragischen“ Lebenssituationen keineswegs nur Texte, die eben diese „Tragik“ – ob persönlich erlitten oder kollektiv ertragen – auch zum Thema haben, und zweitens wird die „Tragik“ von den Betroffenen auf vielerlei Weise, mitunter auch durchaus positiv erfahren.

In Pest-, Kriegs- und andern Krisenzeiten haben manche Autoren demonstrativ das komische Genre bevorzugt – statt ihr Unglück herauszustellen und es zu beklagen, machten sie sich einen Jux daraus, es mit skurrilen, obszönen, genüsslichen Geschichten und Gedichten zu überblenden. Giovanni Boccaccios Decamerone ist prototypisch dafür.

Auch ließen sich zahlreiche Beispiele dafür namhaft machen, dass reales Unglück als glücklicher Ausnahmefall belobigt wird. „Nur dort lebte ich ein gesundes glückliches Leben“, beteuerte Fjodor Dostojewskij im Rückblick auf seine mehrjährige Haft im sibirischen Arbeitslager: „All meine besten Gedanken sind mir dort gekommen …“. Und für Alexander Puschkin wurden die Jahre des Exils und der Quarantäne (Cholera) nicht nur zu unvergesslichen Phasen persönlichen Glücks, sondern auch höchst produktiven Schaffens. Die gängige Rede vom „Glück im Unglück“ findet in solchen Fällen ihre überzeugende Bestätigung: Es ist gerade nicht die „Tragik“, die da triumphiert, es ist vielmehr – man denke an Ovid, Boetius, Dante, an Heine und Kafka – der Triumph des kreativen Wollens und selbstbestimmten Schaffens in Situationen extremer Einschränkung durch Gefangenschaft, Krankheit, Armut oder Sucht.

III

Schon vor dem gegenwärtigen Ausnahmezustand der Covid-19-Pandemie dominierten in der internationalen Belletristik Stoffe und Themen aus dem Bereich privater und gesellschaftlicher Pathologie. Weithin ist da – zumeist in autofiktionalem Setting – die Rede von Drogensucht, Alkoholismus, Mobbing, Migration, sexuellem Missbrauch, Depression oder Burnout. Autoren wie Knausgård, Houellebecq, Ernaux, Eribon, Biller, Winkler und beliebig viele andere haben dazu mit bemerkenswerten Erzähltexten beigetragen: „unglückliche“ Verfasser, die sich immer auch als unglückliche Protagonisten gerieren. Man könnte diese Haltung, diese Leistung mit E. M. Cioran rechtfertigen, der einst in seinen Cahiers lakonisch festhielt: „Armut, Krankheit, Tod – die einzigen Dauerzustände, mithin wahrhaftig. Alles andere ist Unfall oder duperie.“

Eine unvergessene Bestätigung dafür lieferte damals Fritz Zorn mit dem Eingangssatz zu seinem postum erschienenen autobiografischen Erzählwerk Mars (1977): „Ich bin jung und reich und gebildet; und ich bin unglücklich, neurotisch und allein …“ Zorn (der eigentlich Angst hieß) starb 32-jährig an einer Krebserkrankung; er kann als Vorbild und Initiator der heutigen literarischen beziehungsweise literarisierenden Pathografie gelten. – Man mag diesen neuen „tragischen“ Trend inzwischen überanstrengt und allzu redundant finden, wenn man in einer aktuellen Buchpräsentation Sätze wie diese zu lesen bekommt: „Auf wenigen Seiten fängt die Autorin ganze Lebensschicksale von gebrochenen Figuren ein. Es sind Geschichten von weiblicher Selbstbestimmung, Auswanderung und lebensunfähigen Intellektuellen, sie erzählen vom Trauma von Totgeburten, fehlenden Vätern, verhärmten Müttern, von Demenz und Aufopferung.“ Das ist, wohlverstanden, als Empfehlung gemeint, soll also zur Lektüre von durchweg „tragischen“ Geschichten anregen.

„Der Schriftsteller braucht einen Mangel, einen Angstdruck, um die weiße Seite zu füllen.“

Die Autoren selbst tendieren vermehrt dazu, ihr eigenes Malaise öffentlich zu machen, sich in Interviews, bei Lesungen oder Preisverleihungen als „Opfer“ widriger Lebensumstände zu outen. Nicht Literatur oder Poetik stehen hier im Vordergrund, es geht um individuelle Kränkungen und Defizite, die schriftstellerische Ambitionen überhaupt erst aktivieren. Erfolgsliteraten wie Kracht, Schindel, Melle, Kirchhoff oder Haslinger haben dies in direkter Rede öffentlich bezeugt. In der Danksagung für den Büchnerpreis 2019 hat Lukas Bärfuss sein literarisches Werk „in weiten Teilen als ein Zeugnis für die menschliche Niedertracht und Grausamkeit“ ausgewiesen – als eine „den widrigen Umständen abgerungene äußerste Möglichkeit“; und mehr als das: „Ich habe in den letzten Jahrzehnten eine Existenz mit, durch und auf dem Leid errichtet, auf Mord und Totschlag, Folter und Vergewaltigung.“

Die zeitgenössische Belletristik, mithin die „schöne Literatur“ hält denn auch eine Überfülle entsprechender Angebote bereit, und man fragt sich, ob an diesem Punkt die obsolet gewordene „tragische Literaturgeschichte“ von ehedem nicht erneut aufgegriffen, fortgeführt und weiter ausdifferenziert werden könnte. – Der französische Neuropsychiater und Lebensphilosoph Boris Cyrulnik scheint mit seinem jüngsten Werk (La Nuit, j’écrirai des soleils, Paris 2019) an das alte Konzept anzuknüpfen, wenn er die schlechte, die „tragische“ Alltäglichkeit – Verluste, Trennungen, Depressionen, Süchte, Vergehen aller Art – als eine abgründige „Nacht“ voraussetzt, die es dem Schreibenden überhaupt erst ermöglicht, sein Licht (seine „Sonnen“) aufgehen zu lassen: „Der Mangel ruft nach Kreativität. Der Verlust ruft nach Kunst … Es gilt die Sprache zu finden, die dem Ungemach eine Form geben, es besser begreiflich machen kann.“ Man müsse, meint Cyrulnik, das eigene Unglück noch einmal schreibend in Szene setzen, um es definitiv zu bewältigen. Wenn Walter Muschg „das Tragische“ in der Dichtung selbst verortet sieht, geht Cyrulnik – offenbar ohne Kenntnis von dessen Vorarbeit – umgekehrt davon aus, dass Literatur kompensierend, klärend und prinzipiell positiv auf die unentrinnbare Tragik der Lebenswelt reagiert und solcherart zur Bewältigung realer Traumata beiträgt.

„Bewältigung“ (auch „Resilienz“) ist der mehrdeutige Begriff dafür, dass und wie Literatur als Therapie wirksam wird. Bei Cyrulnik figuriert das Tragische als das Traumatische, und dieses spannt sich zu einer Art von Trampolin, das den Sprung über das Malaise hinaus erst ermöglicht. „Der Schriftsteller braucht“, so argumentiert er in Übereinstimmung mit Schopenhauer wie auch mit Muschg und andern Pathografen, „einen Mangel, einen Angstdruck, um die weiße Seite zu füllen.“ Was eine problemlose, gar glückliche Normalsituation nicht bieten kann: „In einer Umgebung affektiver Wärme bleibt die Sprache ohne Würze. Nur das Grab, das Gefängnis, die Unterwelt verleihen ihr ein Aroma. Nur in der Finsternis kann man auf Licht hoffen, nur des Nachts werden Sonnen erschaffen.“ Einzig in einer desolaten Lebenswelt, so fügt Cyrulnik hinzu, vermöge die Sprache Hoffnung aufkommen zu lassen. Und er scheut auch nicht die verwegene Behauptung, dass gerade Autoren mit ausgeprägten affektiven Bedürfnissen – Arthur Rimbaud, Jean Genet, Paul Celan, Primo Levi, Romain Gary – eben diese Bedürfnisse freiwillig zurückgestellt hätten, einzig „um ihre Kreativität zu stimulieren“. Resilienz (von lat. resilire, abprallen, zurückspringen) ist freilich nicht bloß ein Stimulans, sie ist ein unabwendbarer „Zwang zur Kreativität“.

Diese und ähnliche, durchaus streitbare Thesen sollten kritisch aufgenommen und für ein tieferes Verständnis der aktuellen „tragisch“ grundierten Literaturproduktion genutzt werden. Daraus braucht allerdings nicht noch eine „tragische Literaturgeschichte“ zu erwachsen. Denn womöglich ist ja die weitverbreitete „Tragik“ heutiger Dichtung eher ein Trend oder ein Fake als ihr Existenzgrund. Und vielleicht gilt ohnehin, vor allem andern, das desolate Diktum von René Girard: „Kultur bildet sich immer nur als Grabstätte heraus.“

* * *